トイレタンク下の水漏れを見つけたら?:原因から修理・対策まで

トイレタンク下の水漏れは、放置すると床の腐食やカビの発生など二次被害を招く恐れがあります。少量でも水が流れ続けていると水道料金が上がってしまいます。

実際に水漏れが起こった場合、軽い症状であればタンク内部や接続部の部品交換で解消されることが多いですが、使用状況などによってはタンクそのものを交換しなければならない場合もあります。

目次

トイレタンク下の水漏れを発見したときの応急処置

まずは止水栓を閉める

床やタンク回りの水滴を拭き取り乾燥させる

漏れの原因を特定する

トイレタンク下から水漏れする主な原因

密結パッキンやボルトの経年劣化

タンク自体の破損(ひび割れ)

ディストリビューターや排水接続部のズレ

レバーや樹脂ナット部分のゆるみ

給水管やホースからの水漏れ

パッキンやボルト部分からの水漏れ修理・交換手順

必要な道具と準備

止水栓を閉める

タンクのフタを外し、給水管を取り外す

密結パッキンの交換手順

タンクを再設置して動作を確認する

タンク破損(ひび割れ)時の対処方法:修理か交換か

タンク本体を交換する際の費用相場

タンク修理のメリットとデメリット

ディストリビューターやレバー部分の不具合時の修理方法

ディストリビューターとは?位置調整と交換手順

レバーや樹脂ナットのゆるみを直す方法

給水管やホースからの水漏れ対処法

ホース・接続部の締め付けチェック

ゴムパッキンの取り替え手順

修理業者に依頼するべきケースと費用の目安

自力での修理が難しいトラブルの見極め

業者選びのポイントと注意点

賃貸物件でトイレタンク下の水漏れが発生したときの対応

管理会社へ連絡する際のポイントと修理負担

トイレタンク下の水漏れを発見したときの応急処置

水漏れが発生した直後では適切な応急処置を行うことが大切です。

トイレタンク下からの水漏れは、目に見えて水が床に広がる場合もあれば、じわじわと床材を湿らせて気づきにくい場合もあります。どちらの場合でも、“まずは給水を止める”ことが最優先です。水が漏れ続けるほど被害が拡大するため、迷わず止水栓を閉め、タンクへの給水をストップさせましょう。

次に床やタンク周りの水を十分に拭き取り、ドアや窓を開けるなど換気を行い乾燥させることが大切です。水分が残っていると、床材が傷むだけでなく、カビや雑菌の発生源になる可能性があります。床材や壁紙の張り替えの手間や費用を避けるためにも、修理が始まるまでこまめに水を拭き取りましょう。

原因箇所を特定するためには、タンク内外の点検が必要です。タンク蓋を開けて内部を確認し、部品の状態や水溜まりの有無を確認します。外部に関してはタンク周辺のボルトや接合部に水滴がないかを注視し、水漏れの発生源を突き止めます。

まずは止水栓を閉める

トイレタンクの水漏れに気づいたら、最初に止水栓を閉めるのが基本です。一般的に止水栓は便器の近くにあり、マイナスドライバーや専用ハンドルで時計回りに回すと水の供給を止めることができます。手洗い付きタンクの場合、別途ホースが付いていることもあるため、まずは落ち着いて構造を確認しましょう。止水栓を閉める際は力を入れすぎないよう注意が必要で、歪みや破損につながらないようにゆっくりと回します。

床やタンク回りの水滴を拭き取り乾燥させる

水漏れが止まったら、溜まっている水や水滴をタオルや雑巾で拭き取ります。放置すると床材が痛むだけでなく、湿気が高まってカビの発生リスクが高まります。特に木材やクッションフロアの場合、長時間水分が残ると床全体が腐食する恐れがあるため、発見次第の対応が理想です。拭き取り後はドアや窓を開け換気を行い、乾燥を促しましょう。

漏れの原因を特定する

まずタンクのフタを外し、内部に水が溜まっている箇所や陶器部分のひび割れを確認します。次に、タンク底のボルト周りやパッキンが劣化していないか、目視や手触りでチェックしましょう。手洗い付きタンクなら整流スポンジや樹脂カバーのズレや破損が水漏れ原因になるケースもあるため、各所の部品の状態をよく確認する必要があります。症状が複雑な場合は、排水管や給水管の接合部まで点検し、水滴がついている箇所を見逃さないようにしましょう。

トイレタンク下から水漏れする主な原因

トイレタンク下の水漏れにはさまざまな原因があります。代表的な原因を見てみましょう。

タンク下の水漏れは、経年劣化や部品の消耗が主な原因となります。密結パッキンやボルトなどのゴム部品は年月が経つと硬化し、隙間が生じやすくなります。タンクそのものが陶器でできている場合、ちょっとした衝撃や経年変化でひび割れが発生することもあります。

また、内部のディストリビューターや排水接続部がズレていると、タンク内の水が正常に流れず漏れにつながることがあります。さらに、レバー回りや樹脂ナット部分のゆるみ、給水管やホースの接続不良も水滴が染み出す大きな要因です。いずれの原因も定期的にチェックすることで、早期発見・早期対策が可能になります。

密結パッキンやボルトの経年劣化

トイレタンクと便器を密結するゴムパッキンやボルトは、年月の経過とともに硬化しひび割れを起こします。この経年劣化が原因となり、水が僅かな隙間から漏れ出すという症状がほとんどです。水回りの交換目安は5年から10年と言われることが多いですが、使用状況によってはそれ以前に劣化が急速に進むこともあるため、少しでも異変を感じたら早めの交換を検討しましょう。

タンク自体の破損(ひび割れ)

陶器製のタンクは、強度が高い一方でひび割れが生じると修復が難しいという特徴があります。経年使用や強い衝撃によってひびが入ると、水がタンクの外に滲み出すので、徐々に床を濡らしてしまいます。ひびの大きさや場所によっては一部修繕が可能な場合もありますが、根本的にはタンクの交換が望ましいケースもあるため、早めに水道業者へ相談したほうが良いでしょう。

ディストリビューターや排水接続部のズレ

ディストリビューターとは、タンクの水を便器に送るためのいわゆる“配管”で、タンクを取り外すと便器内に見えてくる部品です。この部品が正しい位置に設置されていないと、タンク内部の水がうまく流れず水漏れにつながることがあります。また、タンクと便器の接合部分(排水接続部)のズレが生じると、その隙間から水が漏れることがあります。特に新しい部品を取り付ける際は、位置合わせと締め付けを慎重に行う必要があります。

レバーや樹脂ナット部分のゆるみ

タンクレバー周辺や樹脂ナットがゆるんでいると、内部の水がレバーを伝ってきて水が外に染み出てしまうことがあります。レバー操作の頻度が高い家庭では、レバー部に負荷がかかりやすく、長期間使っているうちに取り付け部が緩んできてしまいます。

給水管やホースからの水漏れ

給水管やホースをつなぐナットのパッキンが劣化すると、水がにじみ出てタンク下を湿らせる原因になります。もしくはホースや給水管自体に亀裂が入ったり接続部が緩んでいたりすると、タンクに水が伝って、タンク下で水漏れを起こしているように見えることもあります。

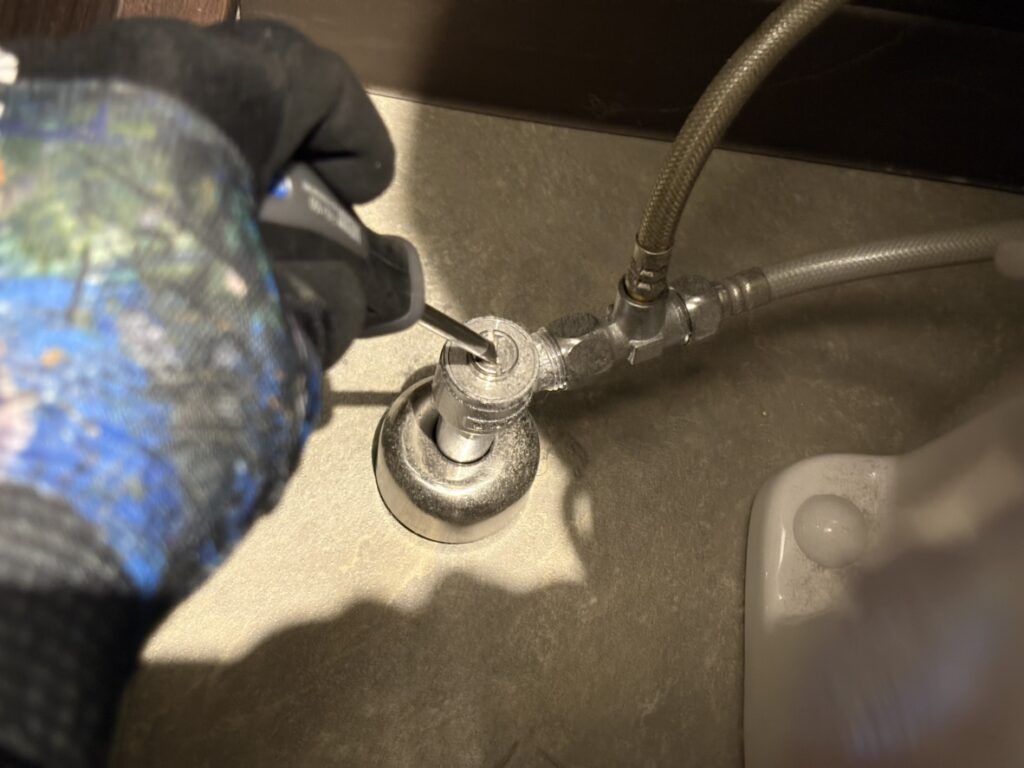

パッキンやボルト部分からの水漏れ修理・交換手順

水漏れの原因として真っ先に疑われるパッキンやボルトの劣化。交換手順を理解しておけば、スムーズに作業を行えます。

ゴム部品の交換やボルトの調整はDIYで対処できる場合が多いものの、タンクを一旦取り外す作業が必要になることもあります。誤ってタンクや便器を傷つけると修理費がかさむため、作業工程を把握してから慎重に取り掛かりましょう。

交換作業には止水栓を閉める、タンクのフタを外すといった手順を守ることが大切です。

必要な道具と準備

修理にはプラスドライバー、マイナスドライバー、モンキーレンチなどの工具が必要です。加えて、交換用のパッキンやボルトを用意しておきましょう。部品はトイレのメーカーや型番に合ったものを選ぶことが重要で、合わない部品を無理に取り付けると再び水漏れを引き起こします。また、手洗い付きタンクの場合はホースや整流スポンジなど、追加の部品チェックが必要になることもあります。

止水栓を閉める

修理作業を始める前に、必ず止水栓を完全に閉めましょう。止水栓が見当たらない場合は建物の元栓を閉める方法もあります。水を流したり作業中にレバーを押してしまうと床が水浸しになってしまうリスクがあるため、蛇口を閉めるのと同じ感覚でしっかり水を遮断することが肝心です。

タンクのフタを外し、給水管を取り外す

タンクの上部カバーを外す際は、手洗い水栓が無いタイプはそのまま慎重に持ち上げ、手洗い水栓がついているタイプでは、手洗い水栓から伸びているホースに注意をします。ホース付きの蓋を持ち上げる場合、タンクのフタを少し持ち上げたところで、片手でホース部分を支えながら行うと安全に取り外すことができます。

続いてタンク側面の給水管を外しますが、作業中に水残りが少しタンクから溢れる場合があるので、床にタオルやバケツを用意しておくと安心です。

密結パッキンの交換手順

レバーを操作をし、トイレタンク内の水をすべて流します。続いて、タンク下部の便器と固定しているナット(左右2か所)を取り外します。次に、トイレタンクを慎重に持ち上げ、便器から取り外します。

古いパッキンを取り外し、ごみが付着していれば綺麗に取り除き、新品のパッキンを確実に取り付けます。(斜めに取り付けたりしていないかなどをチェック)

タンクを再設置して動作を確認する

交換作業が終わったら取り外した手順と逆の手順でタンクを元に設置し、給水管を繋ぎなおします。その後、止水栓をゆっくり開けてタンクへ水を溜め、漏れが発生しないかを確認しましょう。ボルトやパッキン部分から水滴が垂れていないかを入念にチェックし、数回水を流しても異常がなければ修理完了です。もしわずかでも水漏れが続いている場合は、締め方が弱いか部品が合っていない可能性があるため、もう一度作業内容を見直しましょう。

タンク破損(ひび割れ)時の対処方法:修理か交換か

陶器や樹脂タンクにひび割れが生じた場合、修理で済むのか交換が必要なのかを見極めるポイントがあります。

タンクにひび割れがある場合、表面的な軽度のものなら耐水性接着剤や補修剤で一時的に修理できる可能性があります。しかし、ひびが広範囲に及んでいたり、割れが内部に貫通している場合は交換を検討しなければならないケースが多いです。特に陶器製のタンクは亀裂箇所から水漏れが進行すると、最終的には破損が拡大して使用不能になる危険性もあります。

交換か修理かを判断する際は、タンク自体の寿命や交換費用とのバランスを考えるのが重要です。交換費用が高額になりそうな場合では、トイレ自体を交換してしまうことも検討するとよいでしょう。

タンク本体を交換する際の費用相場

トイレタンクのみを交換する場合、タンクの種類や機能によって費用は大きく変わります。一般的なシンプルなタンクであれば本体価格は1万円~3万円程度が目安です。工賃を含めると2万円から5万円以上になる可能性もありますが、施工の容易さや部品の入手性によっても変動します。業者に見積もりを依頼する際は、複数社を比較しながら部品のグレードやサービス内容を確認することをおすすめします。

タンク修理のメリットとデメリット

修理のメリットは、部品代が比較的安く、工事時間が短いことが挙げられます。しかしタンク全体が経年劣化していると、再び別の箇所から水漏れが起こるリスクが残る点がデメリットです。

ディストリビューターやレバー部分の不具合時の修理方法

トイレ内部のディストリビューターやタンクのレバー部分は、水漏れの原因となることがあります。部品の調整や交換で症状を改善させることができます。

タンクの水を一定の量で流すために、ディストリビューターは重要な役割を果たします。この部品の位置がずれたり、傷んでいると、わずかな隙間などから水がこぼれてしまうこともあります。また、タンクレバー周辺は頻繁に操作されるため、樹脂ナットや金属部品がゆるんで水漏れにつながることもあります。

こうした不具合は、調整や交換作業によって解決できるケースがほとんどです。レバーの動作が重くなっている、あるいはタンク内部から異音がする際には、ディストリビューターやレバー部分をチェックしてみましょう。

ディストリビューターとは?位置調整と交換手順

ディストリビューターはタンク下の便器内で水を整流し、効率よく便器内へ水を送り込む部品です。位置が正しくないと、水が別の方向へ流れたり、タンク上部に溢れるように溜まってしまう原因となります。調整の際は、タンク内の支柱やガイドに沿って正しい位置にセットし、フックや構造体に固定します。

※ディストリビューターの交換には、タンクを取り外す必要があるため、手順をしっかり確認して取り掛かりましょう。

レバーや樹脂ナットのゆるみを直す方法

タンクレバーは頻繁に操作される部位だけに、長期使用によってナット部分が緩むことがあります。ゆるみが進むとレバー回りから水が染み出したり、操作時に引っかかりを感じることがあります。修理するには一度レバーを外し、樹脂ナットを適切な位置に締め直します。必要に応じてゴムパッキンも交換し、しっかりと密着させることで水漏れを防げるでしょう。作業後はレバーを数回動かしてスムーズに動くか確認しましょう。

給水管やホースからの水漏れ対処法

給水管やホースはタンクに直接つながっているため、水漏れが起きると住まいの内装や他の配管にも影響が及ぶ可能性があります。水が床や壁内部に浸透するとカビの温床になり、トイレ全体のリフォームをせざるを得なくなる場合もあるため、早期発見・早期修理が大切になります。

定期的にホースの外観や接続部に亀裂や腐食がないか確認し、パッキンやナット部分を手や目で触れて異常がないかを調べる習慣をつけましょう。些細な水滴でも放置せず、こまめに対処していくことがポイントです。

ホース・接続部の締め付けチェック

給水ホースのナット部分が緩んでいると、水がにじみ出てタンク下に溜まる原因となります。締め付ける際はモンキーレンチやパイプレンチを使いますが、強く締めすぎると部品が破損するので力加減を調節することが大切です。作業後はしばらくタンクを使ってみて、水が滲んでいないかを確認します。特に古いホースの場合、表面のひび割れなどが見つかったら、早めに交換するのが望ましいでしょう。

ゴムパッキンの取り替え手順

各所のナット内部やホースの接続部分にはゴムパッキンが使用され、これが劣化すると密閉性が失われます。手順としては、まず止水栓を閉め、接続を外して古いパッキンを取り出します。次に新しいパッキンを挟み込み、再度ナットを締め付けます。パッキンを間違った向きや大きさで取り付けると再度水漏れを起こす原因になるので、適合品を正しい向きでセットするように注意しましょう。

修理業者に依頼するべきケースと費用の目安

原因が複雑な水漏れや、自力での修理が難しいケースでは専門業者に依頼することになります。

トイレタンクの水漏れは、簡単なパッキン交換で収まる場合もあれば、配管周りの大規模な施工が必要となる場合もあります。自身で分解や施工を行うのが難しいと感じたときや、タンクに複数のひび割れが見つかったときは専門家に任せるほうが無難です。

専門業者の費用は作業内容や地域によって変動しますが、軽微な水漏れ修理だと1万円前後、タンク交換になると数万円以上かかるケースが多いです。見積もりをとる際は、部品代や出張費、追加工事の可能性などを含めて確認するようにしましょう。

自力での修理が難しいトラブルの見極め

タンク自体が大きく破損している、タンク外の配管にも不具合が及んでいるなど、専門的な技術が必要となる事例ではDIY挑戦はリスクが高まります。また、施工経験がない人が複雑な工程を踏むと、思わぬ二次被害を引き起こす恐れもあります。配管の腐食や床下の水漏れなど大掛かりな修理の気配を感じた場合は、無理をせず早めに専門業者へ相談するのが安心です。

業者選びのポイントと注意点

業者を選ぶ際には、インターネットや知人からの口コミを参考にして信頼度の高いところを探します。見積もりを複数社からとることで価格や対応を比較し、不明な点は遠慮せず確認しましょう。作業内容やアフターサービスに関する説明が不明瞭な業者はトラブルの元になる可能性があります。電話やメールで問い合わせる段階でも、丁寧に対応してくれるかどうかを見極めることが大切です。

賃貸物件でトイレタンク下の水漏れが発生したときの対応

賃貸物件の場合、水漏れの発見時には速やかに管理会社へ連絡するなどの対応が必要です。

賃貸住宅の場合、基本的な修理費用の負担は契約内容によって異なります。古くなった設備の交換ならオーナー負担になることが多いですが、入居者の過失による破損は入居者が修理費用を一部または全額負担するケースもあります。契約書を手元に用意して管理会社へ連絡しましょう。

水漏れは周囲の部屋にまで被害が及ぶ可能性もあるため、発見次第早めに報告することがトラブル防止の鍵です。応急処置として止水栓を閉めた上で、管理会社またはオーナーに詳しい状況を伝え、指示を仰ぎましょう。

管理会社へ連絡する際のポイントと修理負担

管理会社への連絡では、水漏れの状況や原因と思われる箇所、いつ発見したかを具体的に伝えます。写真や動画があるとスムーズに状態を共有できます。オーナーや管理会社が手配する修理業者が来るまでの間、止水したままにしておくか、どう対応するかも確認しましょう。修理負担に関しては、設備の老朽化による故障ならオーナー負担となることが多いですが、洗剤の誤使用など入居者に落ち度がある場合は費用が自己負担になることもあるため、注意が必要です。

トイレタンク下の水漏れを防ぐためのポイント

日頃からのメンテナンスと早期発見がトイレの水漏れ対策には重要です。

タンクの水漏れは突然起こるイメージがありますが、実際は少しずつ部品が劣化し、気づかないうちに進行していることが多いです。定期的にトイレ周りをチェックする習慣をつけるだけでも、被害を拡大を防ぐことができます。

加えて、タンク内部を年に数回程度点検し、汚れや部品のずれを確認することをおすすめします。こまめなメンテナンスや清掃で不具合を早期に発見すれば、重度の水漏れや大掛かりな修理を回避しやすくなります。

定期的な点検と掃除の重要性

タンク内部は湿度が高く、水アカが溜まりやすい環境です。水アカが部品に付着すると作動不良の原因となり、ゆくゆくは水漏れにつながることもあります。定期的な掃除と点検を行うことで、部品の消耗状態を把握しやすくなります。点検時にはタンク底のボルト付近や、レバー・給水管周りのゆるみがないかを重点的にチェックし、早めに対策をとりましょう。

長期使用による劣化のサインを見極める

タンクに限らず、トイレの部品は長期間使用すると少しずつ劣化し、フタの閉まりが悪い、レバーが重いなどの小さなトラブルが表れ始めます。これらは水漏れ予兆のサインとも言え、パッキンの劣化により水の締まりが悪くなっている可能性が高いです。異音が増えたり、水の流れが悪いなど、普段と違う症状が出たときは、必要に応じた対応を検討しましょう。

まとめ:トイレタンクのDIYは難易度が高め

トイレタンク下の水漏れは原因の特定から修理手順まで多岐にわたり、DIYの難易度は高めです。無理はせず、業者への依頼も検討しましょう。

トイレタンク下の水漏れは、パッキンやボルトの交換だけで解決する場合から、タンク全体の交換が必要になるケースまでさまざまです。自身で対処できる箇所もありますが、構造を十分に理解せずに作業すると傷つけたり誤った組み立てをしてしまう恐れがあります。

不安がある場合は専門家に相談し、的確な部品選びや施工を行ってもらうことが望ましいでしょう。大切な住まいを守るためにも、時間と手間をかけて丁寧に修理・メンテナンスすることが、水回りトラブルを防ぐポイントです。