トイレの床から水漏れ?対処方法と修理の費用相場はいくらくらい?

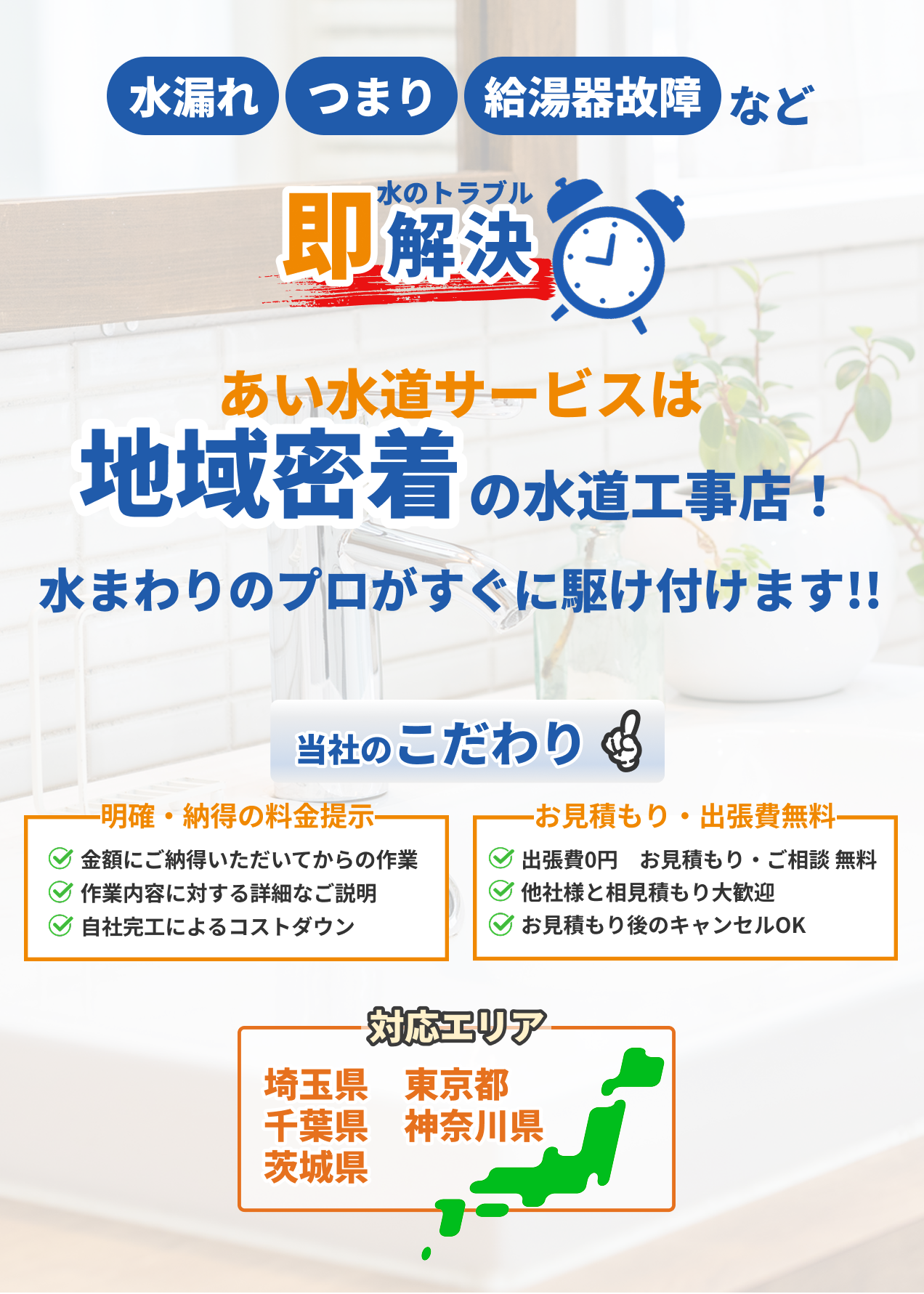

トイレの床からの水漏れは、放置すると床材の腐食やカビの発生などの深刻な問題につながります。原因によっては修理内容や費用が大きく異なるため、早めに対策を行うことが重要です。

本記事では、トイレ床の水漏れが起こる原因や症状別の修理費用の目安、さらに自力でできる対処法や保険・賃貸物件における注意点などを詳しく解説します。

目次

症状別:トイレ床の水漏れ修理の費用相

簡易部品交換のみの費用相場

便器を取り外して修理する場合の費用相場

配管工事や床リフォームが必要な場合の費用相場

トイレの床から水漏れが発生する主な原因

便器と床の接合部パッキンの劣化・破損

タンクや床材への結露・亀裂による水漏れ

給水管や止水栓のゆるみ・交換部品の劣化

ウォシュレット接続部の損傷や内部の故障

トイレ床からの水漏れを放置してはいけない理由

木造住宅・マンションでの床腐食リスク

衛生面での影響とカビ・悪臭の発生

賃貸の場合の下階への水漏れ被害

床の水漏れ修理前にまず確認するポイント

漏れている箇所と水の状態を確認する

止水栓を閉めて二次被害を防ぐ

ウォシュレットの電源オフで感電リスクを回避

自分で修理する場合の注意点と手順

DIYで直せる範囲と必要な道具

接合部への防水テープ・パテの正しい貼り方

火災保険やメーカー保証の適用範囲を確認

トイレ床の水漏れ修理で火災保険が使える?

火災保険が適用される事例と申請手順

保険適用が難しいケース

賃貸物件でトイレ床の水漏れが起きた場合の対応

借主と貸主の修理費用負担の考え方

管理会社や大家への連絡のタイミング

トイレ床の水漏れでよくあるQ&A

Q1. 水漏れはいつ、どこに修理依頼すればよい?

Q2. 修理費用が高すぎると感じたらどう対応すべき?

Q3. 一時的に水漏れを止める応急処置の方法は?

Q4. 水漏れによる床の腐食はリフォームが必要?

Q5. トイレを丸ごと交換するかの判断基準は?

症状別:トイレ床の水漏れ修理の費用相場

トイレ床の水漏れといっても、原因や故障箇所によって修理費用はさまざまです。まずは症状別におおよその費用相場を押さえておきましょう。

トイレの床が湿っていたり、水がにじみ出ているような症状が見られたら、早めに対処しないと修理範囲が広がってしまう可能性があります。床材の腐敗や下地への浸水を防ぐためにも、迅速な修理が大切です。特にフローリングなどの木材を使用している場合、水漏れが続くと深刻なダメージにつながってしまいます。

修理代の目安を把握しておくことで、慌てずに専門業者へ相談しやすくなります。小さなパーツ交換なら数千円から数万円程度で済みますが、床への浸水や、トイレ本体の劣化などの場合は大がかりな工事になるため、10万円以上になってくることもあります。まずは、どのパーツに問題があるかをしっかり特定することが重要です。

また、修理費用を安く抑えるには、複数の業者に見積もりを依頼して比較することがポイントです。業者によって料金体系は異なりますし、部品の交換費用や作業項目が変わることもあります。焦らず、比較して信頼できる業者への依頼を検討してみてください。

簡易部品交換のみの費用相場

便器の脱着を伴わない場合では一般的に5,000円から20,000円程度で対応できることが多く、作業時間も比較的短めです。

このような軽微な修理は、DIYでも頑張れば対応できることがあります。ただし、接合部の掃除や防水処理に不慣れだと、水漏れが再発するリスクもあるため慎重に作業を進めなければなりません。DIYに自信がない場合や経年劣化が進んでいる場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。

部品交換で済む状況かどうかを見極めるには、まずは構造の把握と水漏れ箇所や給水管の状態などをしっかり確認しましょう。

便器を取り外して修理する場合の費用相場

床との接合部、または排水管内で深刻な問題が発生している場合は、便器の脱着が必要になることが多いです。この場合、作業時間も長くなり、修理費用としては15,000円から30,000円程度(商品代別)が目安とされています。

便器を丸ごと外して点検・修理を行うため、部品交換だけのケースと比べると工数がかかります。さらに、トイレ自体が長期間使用されていた場合、一部品を交換しても他がすぐ故障となるケースが多いため、トイレ自体を交換したほうが将来的な出費とトラブルリスクを減らすことができる場合があります。

脱着作業自体は専門知識と専用工具が必要ですので、自分でやるのはハードルが高い作業です。万が一の水漏れ拡大や故障再発を考えると、自信が無い場合はプロに任せるのが良いでしょう。

配管工事や床リフォームが必要な場合の費用相場

床の腐朽が進んでいたり、配管自体が老朽化している場合は、床材の大幅な張り替えや配管の取り換えが必要になります。このような大きな工事に着手すると、費用は数万円から十数万円、場合によっては20万円以上になってきます。

特に木造住宅や築年数の古いマンションでは、床や下地が水分を吸収し、想像以上にダメージを受けている可能性があります。水漏れ現象が長期間放置されていた場合、建物の構造体にまで影響が及んでいるケースもあるため、早期の検査や補修が必要です。

大掛かりなリフォームが必要になった場合でも、中長期的にみると新しい床材や防水加工を施すことで安心感を得られます。また、この機会にトイレ自体を新調することで、節水機能や快適性が向上し、長期的なコスト削減にもつながるかもしれません。

トイレの床から水漏れが発生する主な原因

トイレの床から水漏れを起こす要因は、見た目が似ていても複数存在するため、自己判断だけでは特定が難しい場合があります。長年酷使していれば、便器のパッキンや配管のジョイント部分などが劣化していてもおかしくありません。部品交換だけで解決できるか、もしくは床の張り替えや配管工事が必要なのかを見極めるには専門的な調査が必要です。

また、水漏れは直接的な破損だけでなく、結露やひび割れなどの小さな異変が引き金となることも少なくありません。トイレ環境は湿気がこもりやすく、カビや臭いなどの衛生問題とも隣り合わせです。こうした問題を未然に防ぐためにも、定期的な点検や掃除が大切になってきます。

便器と床の接合部パッキンの劣化・破損

便器を床に固定している部分にはパッキンが使用されており、このパッキンが劣化するとわずかな隙間ができ、水が染み出して床を濡らす原因となります。特に築年数が経過した住宅では、パッキンの素材が傷みやすくなるため注意が必要です。

このタイプの水漏れは、初期段階では少量の水が床に溜まる程度で済むことが多いですが、放置しておくと床下地が腐食したり、便器を固定するボルトが錆びるなど、ダメージが広がるリスクがあります。

軽度であれば、パッキンの交換だけで問題を解決できますが、床材が傷んでいる場合は補修やリフォームも検討する必要があります。

タンクや床材への結露・亀裂による水漏れ

冬場の寒い時期や湿度が高い環境では、タンクや便器外側の結露が溜まって床へ流れ落ち、水漏れのように見えることがあります。一方で、タンクや便器に小さな亀裂が入り、水が直接漏れ出すケースも存在します。

結露が原因の場合は、断熱材を使用したタンクに交換する、換気扇や窓を活用して空気を循環させるなど、結露対策を行うことで改善されることがあります。

しかし、亀裂による漏水は部品交換や修理が必要になります。タンクの継ぎ目や底部の亀裂は見落とされやすいので、慎重に目視チェックを行うことが大切です。

給水管や止水栓のゆるみ・交換部品の劣化

トイレへの給水管や止水栓がゆるんだり、劣化によって亀裂が入っていると、そこから水が漏れることがあります。特に接合部がしっかり締まっていない場合、水滴が少しずつ染み出し、気づかないうちに床が濡れているケースもあります。

このような箇所の水漏れは、給水管を触ってみたときにぐらつきがあったり、周囲が濡れていないかを確認することで発見しやすいです。定期的にナット部分をチェックし、緩んでいるようであれば締め直すだけで解決する場合もあります。

交換部品の劣化が進んでいるときは、部品そのものを丸ごと新しいものに取り換える必要があります。長く使うことを考えれば、耐久性の高い素材・構造の部品への交換も検討すると良いでしょう。

ウォシュレット接続部の損傷や内部の故障

ウォシュレットが取り付けられている場合、給水ホースや接合部からの漏れ、あるいはウォシュレット内部の故障が原因で水が床に漏れることがあります。取り付け部分のパーツが破損していたり、締め付けが甘いと小さな水滴がポタポタ落ちて床を濡らしてしまいます。

内部の機械部分に不具合があると、自力での修理は難しい場合がほとんどです。抜本的な修理や交換が必要な場合は、メーカーの保証内容を確認し、可能であればメーカー修理を依頼するか、専門業者に相談してください。

ウォシュレット特有の機能が外部からは見えにくいため、どこから漏れているかの特定は意外と厄介です。水滴の落ちる場所やタイミングを観察し、故障箇所の早期発見に努めましょう。

トイレ床からの水漏れを放置してはいけない理由

トイレからの水漏れは、単に床を濡らすだけではなく、建物の寿命にも影響を与えます。湿気がこもることで腐朽が進み、木造柱や床材までダメージが及ぶと、修繕費用の大幅に増加につながります。

さらに、床下に浸透した水はカビやダニの繁殖を助長し、室内の空気環境を悪化させます。悪臭やアレルギー症状の原因にもなりかねないため、衛生面でも看過できない問題です。

特に集合住宅では、自分が原因で隣室や下階にまで被害が及んだ場合、賠償を求められる場合があります。

木造住宅・マンションでの床腐食リスク

木造住宅だけでなく、マンションなどの鉄筋コンクリート造でも、床の素材に木材を使っているケースは多く、長期間水がしみ込むと腐食するリスクがあります。下地材の汚染が進むと部分的な張り替えだけでは済まず、大掛かりなリフォームが必要になります。

腐食が進んだ床は見た目にわかりづらい場合もあり、>歩いたときに柔らかく感じるようになったら要注意です。劣化が著しい場合は耐荷重にも悪影響が出る可能性があります。

衛生面での影響とカビ・悪臭の発生

床や壁内に水が浸透すると、空気の流れが悪い部分にカビが発生しやすくなります。トイレ特有の臭いと結びついて、室内環境を著しく悪化させる要因になります。

カビは見た目が不快なだけでなく、長期的に放置するとアレルギーや呼吸器疾患などの健康被害を引き起こす可能性が高まります。家中に広がる前に対策を打つことが重要です。

小さな水漏れでも長引くとリスクが高まるので、「少し湿っているかな」と感じた段階でこまめに拭き取って換気をして、原因を探るようにすると良いでしょう。

賃貸の場合の下階への水漏れ被害

上階からの漏水は下の階に大きな迷惑をかけ、場合によっては賠償責任に発展します。集合住宅でのトイレ水漏れは自分だけの問題では済まされないことを認識しておきましょう。

もし水漏れが賃貸契約者の管理不足や過失によるものと判断されると、修理費用やクリーニング代を含めた請求を受ける可能性があります。そうならないためにも、日頃の点検と早めの報告が鍵です。

下階に被害が出る前に、止水栓をいち早く閉めて被害を最小限に抑えると同時に、管理会社や大家さんに連絡して状況を説明しましょう。初動対応がスムーズだと、トラブルが拡大しにくくなります。

床の水漏れ修理前にまず確認するポイント

水漏れを疑った時点で、可能であればどこから水が漏れているのかを特定することが大切です。特に便器まわりやウォシュレットの接合部、給水管付近などを目視確認し、タオルで拭いてみてまた濡れてくるかどうかを確かめましょう。

次に、被害拡大を防ぐための応急措置として、まず止水栓を閉めて水の流れを止めます。万が一の感電や機器故障リスクを避けるため、ウォシュレットなどの家電機器の電源はオフにしておきましょう。

こうした初動対応をしっかり行っておけば、業者に連絡した際にスムーズに状況を説明しやすくなります。修理の見積もりや作業内容の相談もスピーディーに進むため、結果的に費用を抑えられることにもつながります。

漏れている箇所と水の状態を確認する

水の漏れ方や量、場所によって原因は異なります。例えば、床に水溜まりができるほどの漏水なのか、ほんの少し湿っている程度なのかでも修理範囲が変わってきます。

確認箇所は床だけでなく、タンクの周りや壁側の配管付近など、トイレ全体をまんべんなく確認します。

自分で原因を特定しきれない際は、無理に解体や修理を試みるよりも、早めにプロに相談するほうが結果的にトラブル拡大を防止できます。

止水栓を閉めて二次被害を防ぐ

トイレ専用の止水栓が設置されている場合は、まずスパナなどで時計回りに回して水を止めます。万が一止水栓が見当たらない、または動かないときは、家全体の元栓を閉めましょう。

急な漏水が続いているときほど、パニックに陥りやすいですが、水を止めるだけでも被害拡大は大幅に防げます。

止水後は床や周辺をタオルなどで拭き、十分に乾かしておきましょう。こうすることで、再度濡れてくる箇所が見やすくなるため、水漏れの箇所がわかりやすくなります。

ウォシュレットの電源オフで感電リスクを回避

トイレにウォシュレットがついている場合は、水漏れの際に電気が流れている機器が濡れることになるので、感電のリスクも考慮しなければなりません。

まずコンセントを抜くか、機器ブレーカーがあればそれを切って、安全を確保することが重要です。万が一、濡れた手でプラグを触るのは危険なので、タオルやゴム手袋などを使って対処しましょう。

自分で修理する場合の注意点と手順

DIYで修理を行うと費用を抑えられますが、誤った処置は被害拡大の原因にもなります。以下の手順と注意点を参考にしてください。

基本的に、パッキンや簡易的なシーリング作業程度であれば、DIY初心者でも挑戦することができます。しかし、便器の脱着や配管交換が必要な場合は難易度が高く、工具や専門知識が必要となってきます。

自力で対処する前に、火災保険やメーカー保証などが適用可能かどうかを確認しておくと安心です。誤った修理で症状が悪化すると、保険や保証を受けられなくなるケースもあるため注意しましょう。

また、水回り作業は衛生面でも気を使う必要があります。作業中はゴム手袋を使用し、使用した工具や手についた汚れはしっかり洗浄してから保管しましょう。

DIYで直せる範囲と必要な道具

パッキン交換、ウォシュレット接合部の軽微な水漏れ、シーリング剤の塗り直しなどは、比較的簡単なDIY作業といえます。必要な道具としては、ドライバー、スパナ、モンキーレンチ、防水テープ、シリコンシーラントなどが挙げられます。

便器の取り外しや配管交換が必要になると一気に難易度が上がるため、経験がない場合は無理をせず専門業者に依頼するのが無難です。誤作業による漏水拡大や機器破損のリスクを考慮すると、プロに任せたほうが結果的に安く済む場合も少なくありません。

道具や部品はホームセンターやネット通販で入手できますが、メーカー純正品を選ぶほうが安心です。形状や材質が合わないものを使うと、結局あとで修理し直しになる可能性があります。

接合部への防水テープ・パテの正しい貼り方

防水テープやパテを使用する場合は、まず接着面をきれいに掃除や研磨をすることが第一です。汚れや油分、水分、余計な凹凸が残っていると密着力が低下し、水漏れ再発につながります。

テープを巻くときは、重なり合う部分を一定の力加減でしっかり圧着しながら巻くことがコツです。パテの場合も、すき間なく塗り込むよう意識します。

施工後にもう一度水を流して確認し、漏れが止まっていなければ再度上塗りや修正を行いましょう。これで水漏れが改善しない場合は、原因が別にある可能性がありますので、プロへの調査依頼を検討してください。

火災保険やメーカー保証の適用範囲を確認

自然災害による配管破損などがある場合は、火災保険が適用できる場合があります。

また、購入から数年以内のウォシュレットや便器本体であればメーカー保証が残っている可能性があります。勝手に修理してしまうと保証対象外になる場合があるため、説明書や保証書の確認、またはメーカーや販売店に問い合わせてみましょう。

保証や保険が使える場合でも、修理内容や部品の交換範囲によっては一部自己負担が発生することがあります。見積もりをしっかり確認し、納得できる形で進めることが大切です。

トイレ床の水漏れ修理で火災保険が使える?

火災保険というと火事のときしか使えないイメージを持つ方も多いかもしれませんが、台風や大雨による浸水で配管が破損し、水漏れが生じた場合などは火災保険でカバーしてもらえる場合があります。損保会社に申請する際は、水漏れの経緯や被害状況を明確に伝える必要があるため、写真を撮ったり、状況を細かくメモしておきましょう。

保険適用が難しい場合でも、修理費用の一部を別の形で補助してくれる制度やリフォームローンを利用する方法もあります。費用負担が大きい場合は、早めに情報収集をして最適な方法を探すのが良いでしょう。

火災保険が適用される事例と申請手順

自然災害(台風や暴風雨など)の影響で外壁や屋根が破損し、そこから雨水が侵入して配管に影響した場合は、火災保険が適用されやすいです。地震による被害は別の保険(地震保険)に該当するため、加入の有無を確認しましょう。

申請には被害状況の写真や、業者からの見積書が必要になります。損保会社や代理店へ連絡し、必要書類を確認してから手続きを進めましょう。

専門業者に依頼すると、保険対応に慣れたスタッフが書類準備を手伝ってくれることもあります。自力で行う場合は漏れなく書類を用意し、保険会社に納得してもらえる形で申請を行いましょう。

保険適用が難しいケース

経年劣化やパッキンの消耗など、設備の劣化による水漏れは、基本的に火災保険では補償されません。こうした場合は自費で修理を行うか、メーカー保証が適用できるかを確認しましょう。

修理費用が高額になりそうなときは、複数の業者から見積もりを取り、最も信頼できるところを選ぶのがポイントです。安さだけで決めると、後々不具合が出る可能性もあるため注意が必要です。

また、住まい全体のリフォームを検討する場合は、自治体の補助金やリフォームローンの利用も視野に入れて、資金計画を立てるとよいでしょう。

賃貸物件でトイレ床の水漏れが起きた場合の対応

賃貸の場合、一般的な消耗や経年劣化によるトイレの水漏れであれば、貸主側が修理費用を負担することがほとんどです。ただし、日常的なメンテナンス不足や住人の過失が原因の場合、借主側が費用を負担しなければならないケースもあります。

水漏れが発生したときは、まず管理会社や大家に状況を報告しましょう。勝手に自分で修理して費用を後で請求するのはトラブルのもとになる可能性があります。契約書の修理規定や連絡方法をあらかじめ把握しておくと安心です。

修理が長期間におよぶ場合、仮住まいの手配や一時的な家賃減額の交渉などを行う必要があるかもしれません。保険や保証が利用できる場合は、その手続きをスムーズに進めるための書類準備も忘れずに行いましょう。

借主と貸主の修理費用負担の考え方

一般的には、建物本体や設備の不具合については貸主が負担し、借主の故意や過失が原因の破損や汚損は借主負担となります。トイレの場合、経年劣化か過失かの判断が争点になることが多いです。

契約書に修理費用負担のルールが記載されていることが多いので、まずはそこを確認しましょう。部品交換や清掃程度は借主負担に含まれる場合もあります。

不透明な部分があれば、管理会社や専門家へ相談し、納得のいく形で解決するよう心がけましょう。

管理会社や大家への連絡のタイミング

水漏れを見つけたら、まずは止水栓を閉めて被害の拡大を食い止め、その後できるだけ早く管理会社や大家に連絡します。早期報告が遅れると、被害が拡大した時点で借主の過失と見なされるおそれがあります。

連絡の際には、漏れの状況や応急処置の内容を具体的に伝えておくと、管理会社もスムーズに対応方法を判断できます。写真や動画を撮影しておくのも良い方法です。

修理の日程や費用分担についての話し合いは、対面ではなく電話やメールでも構わないので、連絡が早いほどトラブルが大きくなる前に解決しやすくなります。

トイレ床の水漏れでよくあるQ&A

水漏れトラブルは予測できないタイミングで発生するため、多くの方が焦ってしまいがちです。ここでは、よく寄せられる疑問をQ&A形式で解説していきます。

どうしても不明点や不安がある場合は、専門家への相談が一番確実な方法です。DIYでの修理や応急処置が不安な方も、まずはプロに見積もりを依頼してみるとよいでしょう。

Q1. 水漏れはいつ、どこに修理依頼すればよい?

まず、相談・問い合わせで料金が取られることはほぼありません。水が漏れているとわかった時点で、早めに専門業者へ相談しましょう。便器や配管の問題なら水道修理業者、ウォシュレットの故障ならまずは保証適用の確認でメーカー、と相談する順番を覚えておいても良いかもしれません。

延々と放置してしまうと被害が拡大し、結果的に大きな修理費用や賠償リスクを負うことにもなりかねません。対応が早い近隣の水道業者や、休日・夜間でも対応してくれる業者を探しておくと安心です。

対応時間などによる料金体系の変化にも注意しておきましょう。

Q2. 修理費用が高すぎると感じたらどう対応すべき?

一社の見積もりだけで即決するのはリスクがあります。条件や作業内容を揃えたうえで、複数社から見積もりをとることが大事です。費用の高い、安いだけでなく、アフターサポートや保証内容も合わせて検討しましょう。

見積書の内訳をチェックし、疑問点があれば納得がいくまで質問することがトラブル回避に繋がります。特に追加料金が発生する条件などを把握しておくと安心です。

不明瞭な料金設定や強引な営業をしてくる業者には注意が必要です。口コミや評判を調べ、信頼性を確認してから依頼するようにしましょう。

Q3. 一時的に水漏れを止める応急処置の方法は?

まず止水栓や元栓を閉めて水の供給を止めるのが最優先です。その上で、防水テープやシリコンシーラントなどを使って漏れている箇所を一時的に塞ぐことができます。

床に水が溜まっている場合は、速やかに雑巾やモップで拭き取り、湿気がこもらないよう換気を行いましょう。電気系統が濡れていないかも必ず確認してください。

あくまで応急処置なので、根本的な解決には専門業者やメーカー修理の手配が必要となります。

Q4. 水漏れによる床の腐食はリフォームが必要?

水漏れが長期間続いて木材や下地材が腐食してしまった場合、部分的な補修では対応しきれないことがあります。リフォームを検討する際は、被害範囲をしっかり調査し、必要な工事内容を見極めることが大切です。

トイレの床だけでなく、周辺壁や下地まで浸食が広がっている場合は、思い切ってフルリフォームを検討するほうが結果的に安全性と快適性を高めることにつながります。

業者との打ち合わせでは、費用面だけでなく、再発を防止するための防水対策や断熱仕様なども含めて相談してみるとよいでしょう。

Q5. トイレを丸ごと交換するかの判断基準は?

設置年数が長く(10年前後)便器やタンクの老朽化が進んでいる場合、水漏れだけでなく節水性能や衛生面でもデメリットが生じやすいです。修理費用がかさむと感じたら、新しいトイレに交換する選択肢も検討しましょう。

最新のトイレは節水性能やお手入れのしやすさが向上しており、長期的には水道代の節約を含めたメリットが期待できます。家計のランニングコストを考慮すると交換したほうが得になる場合もあります。

床や配管のリフォームと合わせて便器を交換すると、作業の手間を一度に済ませられ、トータルコストを削減できる可能性があります。

まとめ トイレ床の水漏れは早めの対処が修理代を抑えるカギ

トイレ床の水漏れは、原因を特定し、早期に対処することで余計な修理費を抑えられます。定期的な点検と問題発生時の迅速な対応が重要です。

費用を少しでも抑えるには、複数業者から見積もりを取って比較検討することや、火災保険・メーカー保証の活用を視野に入れることが大切です。また、賃貸の場合は早めに管理会社へ連絡し、トラブルの拡大を回避するようにしましょう。

トイレは毎日使う場所だからこそ、小さな水漏れでも見過ごしがちです。しかし、床下にダメージが広がる前にしっかりと対策を行い、快適なトイレ環境を維持していきましょう。